2023年12月4日〜31日までオンデマンド配信を実施しました

全セッション英語,英日・日英同時通訳付き*

*ただし,総括セッションを除く

|

|  |  |

|  |  |

|  |  |  |

|  |

|  |  |

ホワイトペーパー

今回のCYDEF2023のテーマは「国際秩序構築のためのアクティブサイバーディフェンスの在り方」です。このキーワードが注目されているのは2022年末に公表された我が国の国家安全保障戦略の中で「武力攻撃に至らないものの、国、重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがある場合これを未然に排除し/またはこのようなサイバー攻撃が発生した場合の被害の拡大を防止するために能動的サイバー防御(英訳版:Active Cyber Defense)の能力を保有する」と言及されたことによります。しかしながら、Active Cyber Defenseに関する明確な概念や方法論などは必ずしも我が国含め明確にはなっていない状況です。また、サイバーセキュリティに関する議論は、単なる技術論だけでなく国家戦略と政策、国際関係、法律など多様な観点で議論する必要があります。そこで、このWhite paperでは今回の会議の参考資料として、基本となるサイバーセキュリティの状況認識とそこから諸外国含め議論されているActive Cyber Defenseに関する背景、論点についてまとめてみました。このWhite paperをご参考にして頂くことで、CYDEF2023での議論がより有意義になることを期待しています。

注)このWhite paperは会議開始までに更新されることがあります。

CYDEFとは?

CYDEFとは、情報技術の発展とネットワークの拡大に伴い、距離も境界も消散し、加速度的に変貌を遂げ、先行きの見えにくくなりつつある社会の中にあって、目指すべき方向性を見出すために、国を越え、立場を超え、多くの人々が共に議論を行う場です。

2018年に平和と安全のための科学(Science for Peace &Security)基金を用いてはじめられ、今年6度目を迎えるこのカンファレンスは、これまで欧州、米国のみならず、日本を含むアジア太平洋地域から閣僚、サイバー大使、サイバー司令官、エシカルハッカー、研究者等延約250名の登壇者、約4,000名の聴講者が集まり実施してまいりました。

CYDEF2023の目的

CYDEFは、情報の発信、認識の共有、連携の確立を行うことを目的としています。

情報の発信とは、様々な経験、知見を有する専門家、有識者を集め、その意見発表の場を設けることです。それにより我々が普段接することのない、新たな知見に触れ、日常抱える問題を解決していくヒントを得ることができます。

認識の共有とは、発表を通して認知を同じくし、理解の基盤を得ることです。それにより共通の脅威は何かを把握し、共同して対応していくことができます。

連携の確立とは、発表を介して相互に理解しあい、共同の素地を築くことです。それにより共通の課題に対する協力を期すことができます。

世界各地から集まった専門家、有識者の議論を伺いながら、国や立場は違えども、同じ問題とそれへの取り組みを発表し合い、理解し合い、協力し合う枠組みを築いていければと考えています。

CYDEF2023のテーマ

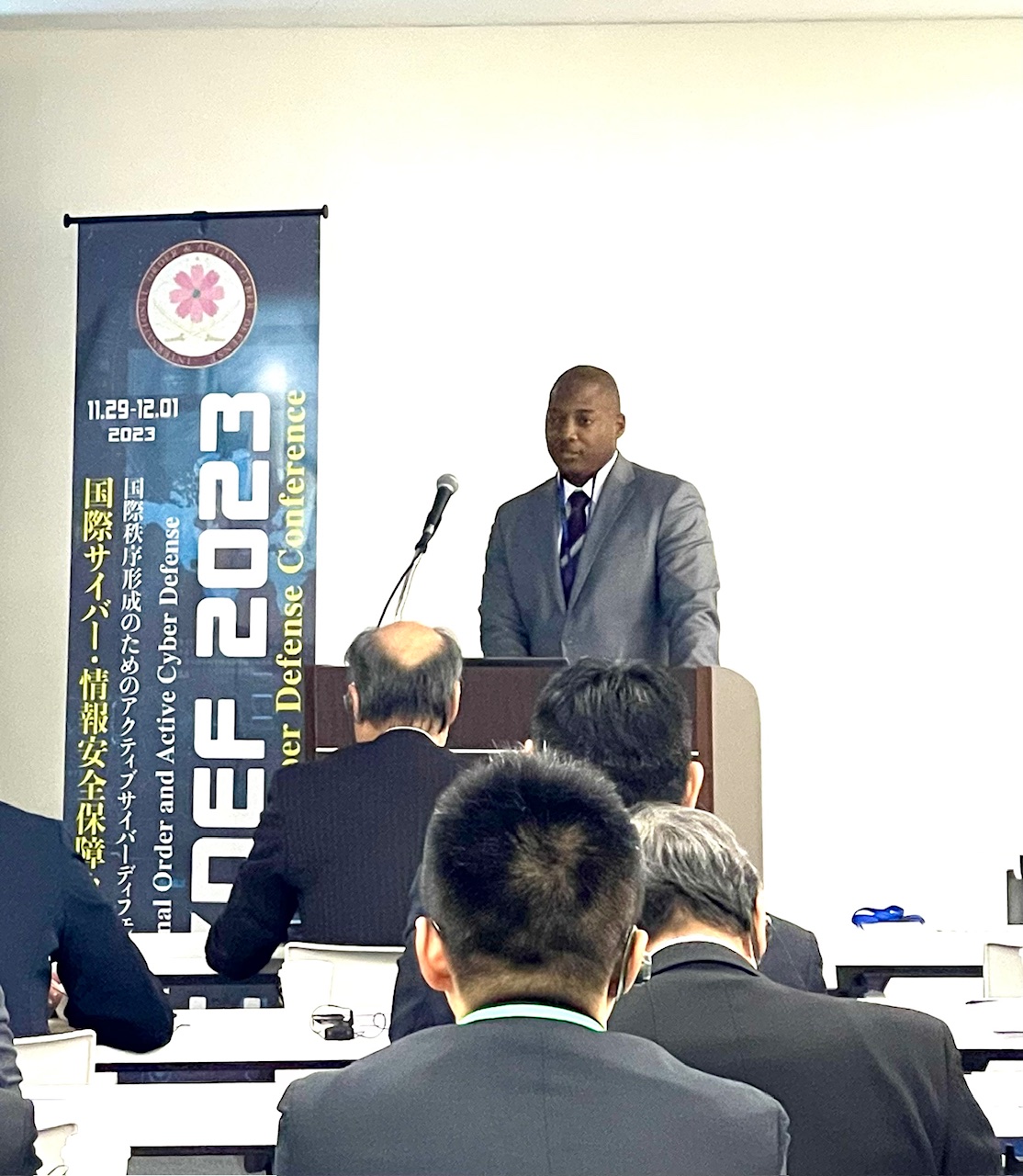

International Order and Active Cyber Defense

〜国際秩序形成のためのアクティブサイバーディフェンスの在り方〜

今年のCYDEF2023のメインテーマは “International Order and Active Cyber Defense-国際秩序形成のためのアクティブサイバーディフェンスの在り方-” です。ウクライナをはじめ、世界各地における国際関係の緊張の激化とともにサイバー脅威も高まりつつあります。秩序の礎となる法の整備が追い付かず、平和とも戦争ともつかないグレーゾーンと呼ばれる状態の中で、悪意ある活動を徒に緊張を高めることなく封止していくには、どのようにすればよいのか。

この問いに対する解を見出すために、今年は当機構のほか、フィンランドのハイブリッド研究所 (Hybrid CoE)、エストニアのNATOサイバー防衛協力センター(CCDCOE)、ラトビアのNATOストラテジックコミュニケーション研究所(NATO StratCom)、オランダのNATOコマンドアンドコントロール研究所 (NATO C2CoE)、米国の陸軍サイバー研究所 (Army Cyber Institute, USA)の5つ研究所を招き、関連研究を行う研究者をご紹介いただき、以下の6つのセッションテーマを中心に議論を行います。

インターネットによる距離の消滅とともに、直接犯罪者のみならず、サイバー戦士と対峙する中、各研究所において、どのような議論がなされているかを知り、今後の継続した意見交換の足掛かりが得られればと考えています。

パネルディスカッションセッションのテーマ一覧

※テーマ名をクリックすると,リンクされた詳細がみられます

- アクティブサイバーディフェンスにおける領域横断的な意思決定

- アクティブサイバーディフェンスの運用化

- 複合情報戦におけるAIの最前線

- 2035年における太平洋地域のサイバー防衛のための法律、政策、パートナーシップの課題

- 認知的な優越におけるサイバーとハイブリッドの側面

- 各国のサイバー戦略におけるアクティブサイバーディフェンスの在り方

パネルディスカッションテーマの詳細

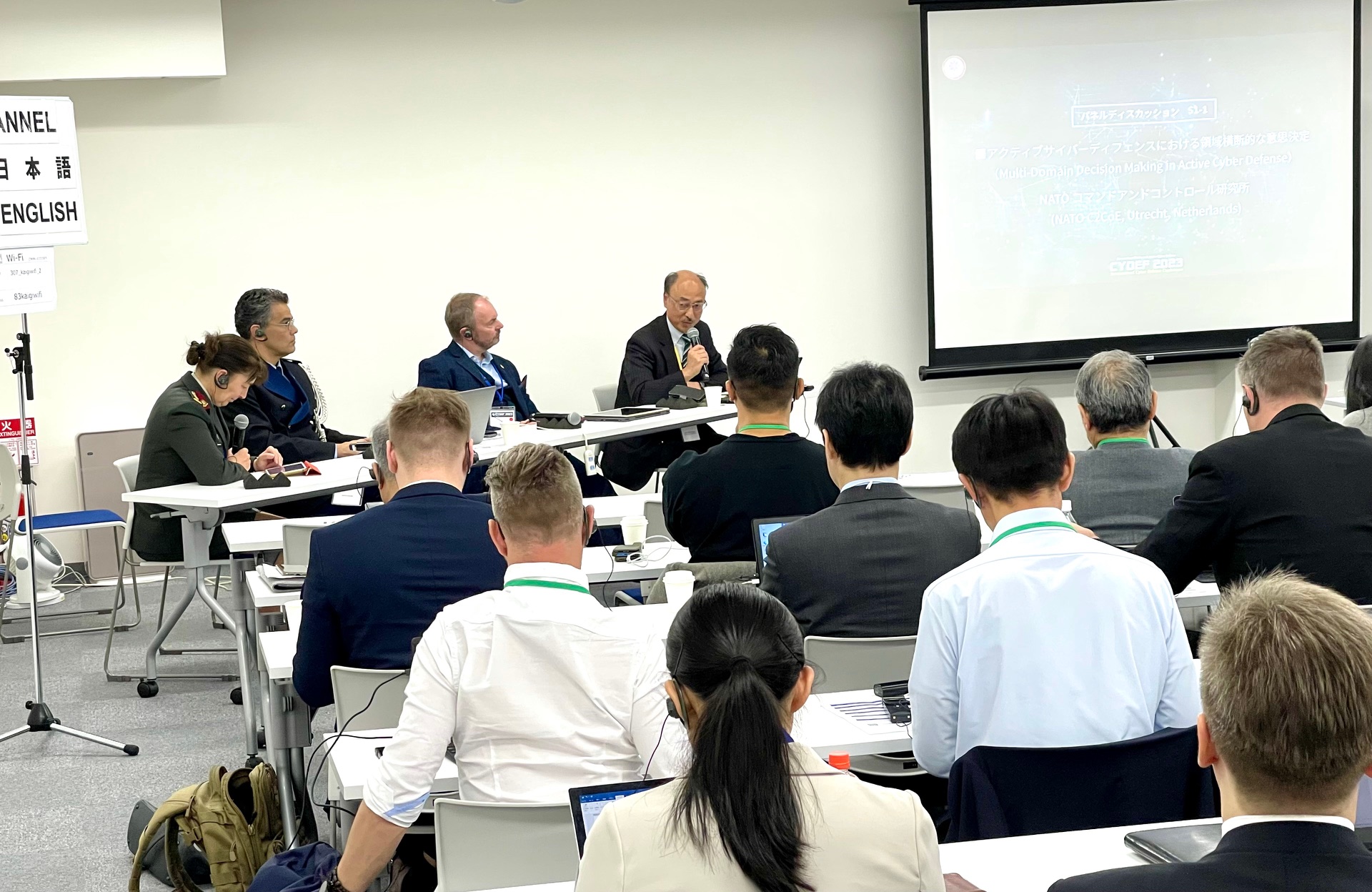

■アクティブサイバーディフェンスにおける領域横断的な意思決定 Day1 09:45-11:15

(Multi-Domain Decision Making in Active Cyber Defense)

NATOコマンドアンドコントロール研究所 (NATO C2CoE, Utrecht, Netherlands)

モデレータ:Dr./COL Mietta Groeneveld (NATO C2CoE)

ネットワークで相互接続された今日の世界では,サイバー脅威とインシデントに対するアクティブな防衛に対する包括的かつ協調的なアプローチが必要とされている.民間,公共,警察,軍などさまざまな組織間での情報共有,状況認識の統合,意思決定の共有や同期等,これらのオーケストレーションには法的な境界線の違いや指揮命令系統の違いによる課題がある.

NATO C2COEでは,CYDEF 2023において「アクティブサイバーディフェンスにおける領域横断的な意思決定」をパネルディスカッションのテーマとする.本セッションでは,マルチドメイン(領域横断)の意思決定における複雑さを掘り下げ,アクティブなサイバー防衛を促進するための革新的な戦略について探ることを目的とする.

本セッションにはアメリカ,ヨーロッパ,アジア,そして日本からこれらの課題に取り組んできた豊富な経験と地域的な専門知識を持つ著名なパネリストとして招き,それぞれの見識や知識を共有することで,地域特有のニュアンスやベストプラクティスにフォーカスし,多様な視点によりディスカッションを行る.本セッションに参加していただくことにより,組織のサイバー防衛態勢を強化するための実用的な知識と貴重な教訓を得ることができる.

■アクティブサイバーディフェンスの運用化 Day1 14:10-15:40

(Operationalizing active cyber defence capability)

NATOサイバー防衛協力センター(CCDCOE, Tallinn, Estonia)

モデレータ:Ms. Tomomi Moriyama (CCDCOE)

アクティブサイバーディフェンスは目新しい概念ではない.米国防総省の戦略文書では2010年代初頭にこの概念について述べられており,悪意ある活動がネットワークやシステムに影響を及ぼす前にそれを検知し,阻止する手段を採用する必要性が強調されている.アクティブサイバーディフェンスについて普遍的に合意された定義は存在せず,その活動範囲は様々であり,サイバー脅威インテリジェンスや攻撃的サイバースペースオペレーションなど,従来の受動的防衛以外のものを意味することもある.よって,アクティブサイバーディフェンスに対する異なるアプローチは,異なる意味合いが伴う点を理解しておく必要がある.

本パネル・セッションは,アクティブサイバーディフェンスに関する議論を概念的なレベルにとどめず,この概念が現場で運用される際の実際的な意味合いと潜在的な課題に焦点を当てることを目的としている.従って,戦略・政策立案,サイバー作戦指揮,レッドチーム,法律顧問などの実務経験を有する専門家が一堂に介し,それぞれの専門分野からアクティブサイバーディフェンス指向の政策や活動を取りあげ,複雑性、政策/法律/運用/技術的考察/サイバー人材育成への影響や,その利点や効果について実践的な説明を行う.

- 積極的なサイバー防衛に対する各国のアプローチの比較

- 攻撃的サイバー空間作戦に適用される国際法といくつかの想定されるケース

- 積極的なサイバー防衛アプローチを軍事作戦に組み込む際の考慮点

- 演習、レッドチーム、サイバー人材開発

- 多国間協力による能動的サイバー防衛の枠組み

- 国家のサイバー能力を評価・測定するためのベンチマーク

また,参加者の方に議論の一端を担ってもらうため,プレゼンテーションの後には短いミニ・テーブルトップ演習を行う.アクティブサイバーディフェンスを運用する上で,サイバー専門家や意思決定者が直面する可能性のある模範的な事例や質問がパネルによって提示され,テーブルトップ演習に参加して意見を交換することを予定している.

■複合情報戦におけるAIの最前線 Day1 17:30-19:00

(AI Frontiers in Multimodal Information Warfare)

NATOストラテジックコミュニケーション研究所(NATO StratCom, Riga, Latvia)

モデレータ:Mr. Gundars Bergmanis-Korats (NATO StratCom)

NATO StratCOMがCYDEF 2023のパネルディスカッションテーマとする「複合情報戦におけるAIの最前線」は,現代戦におけるAIの重要性の高まりについて掘り下げるもので、特に戦略的コミュニケーションにおけるAIの役割に焦点を当てる.

現代の戦争は認知領域における活動が増大していることが認識されており,NATO StratCom の機能としては,認知領域における活動と部隊等の活動の橋渡しをすることが重要となってきた.このような状況下で,最近のAI技術の進歩は,情報環境の提供側と情報の利用側双方に影響を与える点で際立っている.

本パネルディスカッションの冒頭では,ソーシャルメディアの利用を通じて情報やプロパガンダを生成し,広めるためにAIがどのように活用されているかについて専門家が議論する.続いて,防衛側の視点から,戦略的コミュニケーションにおける生成型AIの変革の可能性を検証する.また,このようなリスクを軽減するための適切な政策措置について議論する.

最後のパネルディスカッションでは,戦略的コミュニケーションにおけるAIの将来的な役割を評価し,AIが人間主導のイニシアチブを補完するのか,それとも取って代わる可能性があるのかを議論する.パネルの最終的な目的としては,AIが情報戦の分野にもたらす複雑な課題と機会について理解を深めることを目的とし,様々な分野の専門家による情報に基づいた対話を促進することである.

■2035年における太平洋地域のサイバー防衛のための法律、政策、パートナーシップの課題 Day2 09:45-11:15

(Legal, Policy, and Partnership Challenges for Pacific Cyber Defenses in 2035)

陸軍サイバー研究所 (Army Cyber Institute, ACI, West Point, USA)

モデレータ:Dr./LTC Jason C. Brown (ACI)

(目的)本パネルディスカッションでは,アジア太平洋地域における増大するサイバー脅威の状況および米国とそのパートナーである日本および韓国が統合抑止力を効果的に強化する方法を探求・分析する.オープンでパブリック環境下でのサイバー脅威と「グレーゾーン」内の作戦の両方に焦点を当て,パネルディスカッションでは様々な分野におけるサイバー防衛の現状と予想される状況を評価し,変化するサイバー作戦のダイナミクスに直面して安全保障を強化するための政策について議論する.

(背景)本パネルディスカッションは,米国国家防衛戦略における「統合抑止」の概念に基づき,2018年国防総省サイバー戦略で示された国際的パートナーシップの運用を目指すものである.第3のオフセットの精神に基づき,技術的な進歩だけでなく,サイバー戦の性格に革命をもたらすことができる作戦上および組織上の構成についても掘り下げる.パネルディスカッションでは,サイバー領域が未成熟であること,アジア太平洋地域にNATOのような組織が存在しないことがもたらすユニークな課題を示す.

(重点分野)

<法的・政策的摩擦>本パネルでは,サイバー・パートナーシップの運用面および組織面を検討することにより,米国とインド太平洋地域の同盟国およびパートナーとの間のサイバー防衛の統合の有効性を妨げている現在の法的・政策的摩擦点を包括的に評価することを目的とする.

<組織の強化>本パネルでは,米国とインド太平洋地域の同盟国やパートナーが組織化しているさまざまな方法を比較対照する.また,防衛サイバー軍事力の強化について述べる.これには,米国州兵パートナーシップ・プログラムなどの同盟国/パートナー間の能力,制約,相乗効果の可能性に関する検討も含まれる.その目的は,共同改善のための領域を特定することである.

<脅威の理解>本パネルでは,地域内の具体的なサイバー脅威に関する狭い議論は避け,その代わりに新たな脅威に光を当てることを試みる.社会を横断し,法的/政策的領域に触れるグレーゾーンでの活動に関する理解は,的を絞った抑止戦略を開発するためには不可欠である.

(期待される成果)本パネルディスカッションでは,政策立案者,軍事戦略家,学者,サイバーセキュリティの専門家にとって貴重な洞察を提供するものである.最終的には,本パネルの知見は太平洋地域における統合抑止の実現と,民主的同盟国/パートナー間のサイバー・パートナーシップの効果的な運用に貢献するであろうと考える.

■認知的な優越におけるサイバーとハイブリッドの側面 Day2 12:30-14:00

(The cyber and hybrid aspects of cognitive superiority)

ハイブリッド研究所 (Hybrid CoE, Helsinki, Finland)

モデレータ:Dr./COL Josef Schroefl (Hybrid CoE)

ソーシャル・メディア,ソーシャル・ネットワーキング,ソーシャル・メッセージング,モバイル・デバイス技術の利用がますます広まっている現在,戦争に対してこれまでとは異なるアプローチが求められている.その中には,認知の領域も含まれるかもしれない.個人の認知プロセスさえも標的としうる戦争形態は,民間人への攻撃等を除外した従来の戦争形態から,根本的に逸脱することを意味している.

認知戦はロシアでは反射的統制として知られ,市民が標的となってその脳内の思考等が戦場の一部となる.それは国際秩序だけでなく,戦争の性質,行為者,期間,戦争に勝つ方法をも変えるものである.認知的優位性は,戦術(戦いに勝つこと)や戦略(戦争に勝つこと),そしてその根底にある時間軸の考え方に疑問を投げかける.このような優位性には,過去20年間にわたりウクライナ人を「ナチス」と中傷してきたロシアに見られるように,数十年にわたって展開されるキャンペーンも含まれる.同様に,中国は敵の脳に影響を与えることによって,人間の認知に直接影響を与えることが可能になると考えている.その手段を利用することにより,情報と技術的な手段によって戦わずに敵を制圧できる可能性が生まれる.一方,ロシアの反射的統制は主に紛争地域に焦点を当て,敵国を内部から弱体化させることを目的とし,認知的優位を武力紛争の周辺およびその最中に行われるとしている.NATOとしての哲学は,ロバート・H・スケールズ少将によって要約された「勝利は、地理的優位よりもむしろ精神文化的優位を獲得すること」で定義される.西側の認知戦の概念はさらに法律と倫理に縛られているのに対し,ロシアと中国の実践には実質的に境界がない.

ハイブリッド研究所(Hybrid CoE)は,CYDEF 2023においてパネルディスカッション「認知的な優越におけるサイバーとハイブリッドの側面」をテーマとし,サイバーディフェンスの観点からハイブリッド戦と認知的脅威の関係について掘り下げる.本パネルディスカッションでは,カナダ,ヨーロッパ,オーストラリアそして日本からパネリストを招き,それぞれの見識や知識を共有することで,地域特有のニュアンスやベストプラクティスに光を当て,多様な視点での議論を行う.例えば,認知戦における人工知能と量子コンピューティングの役割,可能な対抗策,ハイブリッド防衛の一部として情報,心理,サイバー要素に対抗する認知防衛の追加概念の潜在的必要性などについて議論する.

■各国のサイバー戦略におけるアクティブサイバーディフェンスの在り方 Day2 15:50-17:20

(Active Cyber Defense in Country‘s Cyber Strategy)

サイバーディフェンスイノベーション機構(CYDEF, Tokyo, Japan)

モデレータ: 古市昌一 博士(サイバーディフェンスイノベーション機構,日本大学)

今日,世界はインターネットで結ばれており,世界人口の半数以上がインターネットを利用している.しかし人々を隔てる距離や境界線は事実上消滅したが,現実には,それぞれの国には異なる社会制度,経済状況,文化的・地政学的環境があり,異なる政策がとられているようだ.このことは,各国のサイバーセキュリティ戦略によって明確に示されている.

21世紀に入り,各国政府は従来の戦略に加え,サイバー領域に対する戦略を策定し始めている.攻撃者が優位に立つサイバー脅威の性質とその脅威の増大を考慮し,単なる防衛政策からより積極的な政策へと移行した国もある.

では,インターネットを利用し,同じような脅威にさらされながらも,異なる背景や様々な制約を持つ国々の対応には,どのような相違点と共通点があるのだろうか.この相違点と共通点を明らかにすることは,今後の対策を考える上で有益であろう.

本パネルディスカッションでは,様々な地域(ヨーロッパ,アメリカ,シンガポール,日本)からスピーカーを招き,それぞれの国でサイバー領域において実施されている政策や戦略の背景には何があるのか,積極的なサイバー防衛のためにどのような対策がとられているのか,そしてこれらの対策によって期待される成果や影響はどのようなものなのかについて議論する.

登壇者

※登壇順に順次掲載中,橙:挨拶,青:基調講演,赤:パネルモデレータ,紫:パネリスト,緑:一般講演

[tmm name=”cydef2023-presenters-jp”]

開催概要

開催日・タイムテーブル

- 2023年11月29日(水)ー 12月1日(金)

- Day1 : 11月29日(水)9:00~19:05

- Day2 : 11月30日(木)9:00~17:25 ※18:00-20:00は(特別)交流会

- Day3 : 12月 1日(金)9:00~11:50 ※ラップアップセッション

- 総括セッション(ラップアップセッション)では6つのサブテーマについてモデレータが内容を総括します

- セッション一覧

| (予定) | Day1 11/29(水) | Day2 11/30(木) | Day3 12/1(金) |

|---|---|---|---|

| 08:00-09:00 | 受付 | 受付 | 受付 |

| 09:00-09:05 (5分) | 開会挨拶 | 挨拶 | 挨拶 |

| 09:05-09:35 (30分) | 基調講演#1 | 基調講演#2 | 09:05-10:35 総括セッション |

| (10分) | モデレータが総括 | ||

| 09:45-11:15 (90分) | パネルディスカッション #S1-1 | パネルディスカッション #S2-1 | 10:35-10:45 休憩 |

| 11:15-12:30 (75分) | 昼休憩 | 昼休憩 | 10:45-11:45 来年度に向けて 11:45-11:50 閉会式 |

| 12:30-14:00 (90分) | プレゼンテーション #S1-2 | パネルディスカッション #S2-2 | |

| (10分) | 休憩 | 休憩 | |

| 14:10-15:40 (90分) | パネルディスカッション #S1-3 | プレゼンテーション #S2-3 | |

| (10分) | 休憩 | 休憩 | |

| 15:50-17:20 (90分) | プレゼンテーション #S1-4 | パネルディスカッション #S2-4 | |

| (10分) | 休憩 | ||

| 17:30-19:00 (90分) | パネルディスカッション #S1-5 | 18:00-20:00 交流会 (招待者のみ) 会場は品川プリンス ホテルで行います |

開催方式・会場

- オンサイト(会場での参加,同時通訳付き,加えてオンデマンドでの参加権も含む)およびオンデマンド(会期終了後一定期間講演動画を閲覧する参加方式)

- 会場:ビジョンセンター品川

- 会場までのアクセス:JR各線・京急本線「品川駅(高輪口)」徒歩3分

- 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-8 京急第7ビル2F,3F ビジョンセンター品川 [受付は3F]

- オンサイト参加登録者は,オンデマンドでの参加も可能

参加者

情報セキュリティ・サイバー依存の高いビジネス・ディフェンス業務に携わる技術者及び管理者、IT/ICT企業、防衛関連企業、金融・社会インフラ企業のIT/セキュリティ/事業継続企画部門、海外依存の高い企業の経営者、サイバーに関する国内・国際法担当者、サイバーディフェンスに関心のある学術関係者、官公庁、学生など

参加登録費

【オンサイト】

一般 30,000円,アカデミア・ガバメント 15,000円,学生 5,000円

【オンデマンド】

一般 10,000円,アカデミア・ガバメント 5,000円,学生 1,000円,優待コード保有者 無料,会員 無料

- 参加登録は,(1)事前参加登録と(2)本登録の2ステップから構成されます.(1)事前参加登録時には,個人情報保護とチャタムハウスルールの遵守に関して同意確認を行います.(2)本登録では支払いを行った後に参加証(チケット)が発行されます.無料参加者の場合も必ず(1)と(2)の両方を実施する必要があります.

- オンサイトとは,会場で聴講する参加登録形式のこと.会場での受付時には,公的な身分証明書(免許証またはパスポート等)による本人確認を行います.本人確認ができない場合には,会場に入場できません.その場合も,参加費の払い戻しは行いませんので,参加登録時の氏名入力には誤りがないようにしてください.なお,オンサイトで参加された場合,オンデマンドによる参加者と同じくカンファレンス終了後一定期間各セッションの録画動画をオンデマンドで聴講可能です.

- オンデマンドとは,カンファレンス終了後一定期間各セッションの録画動画をオンデマンドで聴講可能な参加登録形式のこと

- アカデミア・ガバメントとは,教育機関/研究機関/政府機関に所属されている方のこと

- 優待コード保有者とは,主催者から配布された優待コードを使って参加登録をする方のこと.なお,不正な優待コードを使用して参加登録した場合には,オンサイトの場合は会場で入場をお断りします.オンデマンドの場合は,オンデマンド動画視聴方法のメールを送信いたしません.

- 会員とは(一般社団法人)サーバーディフェンスイノベーション機構の会員のこと

- プレスの参加希望者は,まずCYDEF 2023 運営事務局 (問い合わせ先:cydef2023@ec-mice.com)に問い合わせ,優待コードを入手した後,全員が個別に事前参加登録と本登録を行ってください.

主催・助成・スポンサ・後援

※以下の協賛・後援各企業または組織のリンクやバナー等については,お申し込み順に掲載しております.また,手続き中の企業または組織については,現時点では掲載していない場合もあります.

主催

(一般社団法人)サイバーディフェンスイノベーション機構 / CYDEF実行委員会

※サイバーディフェンス研究会は2023年9月7日に法人登記して本名称に変更となりました.

https://cydef.net/

助成

- 防衛省

- (一般財団法人)新技術振興渡辺記念会

- 日本先端工科大学(仮称)設置準備委員会/Plannning Committee for Nippon Institute for Advanced Study of Technology

プラチナスポンサ

- NTTセキュリティホールディングス株式会社

- NTTコミュニケーションズ株式会社

ゴールドスポンサ

- BAE Systems Digital Intelligence

- 株式会社 日立製作所

- デロイト トーマツサイバー合同会社

シルバースポンサ

- KELA Group Japan

- アマゾンウェブサービスジャパン合同会社

- 富士通株式会社

ブロンズスポンサ

- Cognite Software Ltd.

- 株式会社 構造計画研究所

- 横須賀海洋・IT教育の会

- 株式会社 横須賀リサーチパーク

- 株式会社 FFRIセキュリティ

パートナースポンサ

- NRIセキュアテクノロジーズ 株式会社

- 東京海上ディーアール 株式会社

- 株式会社 ブレイズイースト

- 大日本印刷 株式会社

- 株式会社 Sola.com

- Splunk Services Japan 合同会社

- サカセ・アドテック 株式会社

- 日本サイバーディフェンス株式会社

- 株式会社 マクニカ

- J-MEC

- 株式会社 大和研究所

- アンカーテクノロジーズ株式会社

- CompTIA 日本支局※

※ 本カンファレンスに参加して受付で参加証明書を取得することにより,各認定資格(CompTIA A+,Network+,Data Sys+,Cloud+,Security+,Linux+)更新時に必要なCEUを取得することができます.取得可能な最大CEUは次のとおりです. A+ : 4 CEU,Network+ : 6 CEU,DataSys+ : 6 CEU,Cloud+ : 10 CEU,Security+ : 10 CEU,Linux+ : 10 CEU

後援(企業)

- ISC2 ※※

※※CYDEF 2023はISC2 CPE対象イベントです. ISC2メンバーの方は,セッション(懇親会等を除く)への参加時間に基づいてご自身でCPEクレジットを申請してください.1時間の受講あたり1CPEとなります.受講した証明として,受講証明書を保管しておいてください.

後援(政府関連機関,各種団体,自治体等)

- 防衛省

- 外務省

- 経済産業省

- 総務省

- 文部科学省

- 内閣サイバーセキュリティセンター・サイバーセキュリティ戦略本部

- 警察庁

- デジタル庁

- 公益財団法人 公共政策調査会

- 一般財団法人 機械振興協会 経済研究所

- 一般社団法人サイバーリスク情報センター

- 国立研究開発法人 防災科学技術研究所

- 横須賀市

後援 (駐日各大使館,国名のアルファベット順)

- ベルギー大使館 / Embassy of the Kingdom of Belgium in Tokyo

- 駐日英国大使館/The British Embassy Tokyo

- 駐日チェコ共和国大使館/Embassy of the Czech Republic in Tokyo

- ドイツ連邦共和国大使館 東京 / Deutsche Auslandsvertretungen in Japan

- 駐日エストニア共和国大使館 / Embassy of Estonia Tokyo

- イタリア大使館 / Embassy of Italia in Japan

- 駐日リトアニア共和国大使館 / Embassy of the Republic of Lithuania in Japan

- アメリカ大使館 / United States Embassy

- 駐日イスラエル大使館/Embassy of Israel in Japan

後援 (各研究所・大学,各研究所名のアルファベット順)

- 東京工業大学 情報理工学院 サイバーセキュリティ研究教育センター/Center for Cybersecurity Research and Education, School of Computing, Tokyo Institute of Technology

- ベルギー王立国際関係研究所/EGMONT – The Royal Institute for International Relations

- 政策研究大学院大学(GRIPS)

- 情報セキュリティ大学院大学 / Institute of Information Security

- NATOコマンド&コントロール研究所/NATO Command & Control Centre of Excellence (NATO C2COE)

- NATOサイバー防衛協力センター/NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence(NATO CCDCOE)

- NATOストラテジックコミュニケーション研究所/NATO Strategic Communication Centre of Excellence(NATO StratcomCOE)

- 英国王立防衛安全保障研究所/Royal United Services Institute for Defence and Security Studies

- ハイブリッド研究所/The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats (Hybrid CoE)

- 陸軍サイバー研究所/Army Cyber Institute, USA

実行委員

実行委員長

- 高見澤將林 東京大学公共政策大学院 客員教授

副実行委員長

- 時藤和夫 元航空自衛官

実行委員 (五十音順)

- 井手達夫 博士,日本先端情報大学(仮称)設置準備委員会委員

- 岩崎海

- 小熊慶一郎,ISC2

- 佐々木千尋,株式会社 サイバージムジャパン

- 高橋悠介,株式会社マクニカ ネットワークス カンパニー 営業統括部 第4営業部 部長

- 中村優一 博士,ソフトバンク株式会社

- 則房雅也,一般社団法人サイバーリスク情報センター 顧問

- 古市昌一 博士,日本大学 教授

- 三宅功 博士,NTTデータ先端技術株式会社 フェロー

- 矢野義昭 博士,岐阜女子大学特別客員教授

- 吉村豪康,NTTデータ先端技術株式会社

プログラムパネル委員(五十音順)

- 井手達夫 博士,日本先端情報大学(仮称)設置準備委員会 / 一般社団法人 サイバーディフェンスイノベーション機構

- 池上重輔 博士,早稲田大学大学院経営管理研究科 教授 / 一般社団法人 サイバーディフェンスイノベーション機構

- 桑名栄二 博士,NTTテクノクロス株式会社/ 一般社団法人 サイバーディフェンスイノベーション機構

- グンダース バーグマニス コラッツ 博士,チーフサイエンティスト,NATO戦略対話研究所

- ヨーゼフ シュローフル 大佐,博士,ハイブリッドCOE戦略研究所

- 高見澤將林,東京大学公共政策大学院 客員教授(元内閣サイバーセキュリティセンター長)/ 一般社団法人 サイバーディフェンスイノベーション機構

- ステファン ニューマ 大佐,博士,NATO コマンドアンドコントロール研究所

- 古市昌一 博士,日本大学 教授 / 一般社団法人 サイバーディフェンスイノベーション機構

- ジェイソン ブラウン 中佐,博士,陸軍サイバー研究所(ACI, USA)

- 森山 朋美 NATOサイバー防衛協力センター(CCDCOE),戦略部門研究員/日本代表

CYDEF 2023 運営事務局 (問い合わせ先:cydef2023@ec-mice.com)

- 星麻美 株式会社イー・シー

- 齋藤大一 株式会社イー・シー